Una Proposta al Mese – L’ITALIA È SEMPRE ED ANCORA UN PAESE DI FURBI?

Stella Crimi e Federica Maria Sgambato, Consulente del lavoro in Cesano Boscone (Mi) e Consulente del lavoro in Milano

Contenuto dell'articolo

“E non è necessario perdersi in astruse strategie, tu lo sai, può ancora vincere chi ha il coraggio delle idee.” (R. Zero, “Il coraggio delle idee”)

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore comunica al datore di lavoro la propria volontà di recedere dal rapporto di lavoro.

Il Legislatore è più volte intervenuto in materia, inizialmente con lo scopo di contrastare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco e, da ultimo, con l’obiettivo di contrastare i c.d. furbetti della NASpI, i quali, invece di dimettersi – come nelle loro reali intenzioni – si assentavano ingiustificatamente e lungamente dal posto di lavoro, al solo scopo di essere licenziati e percepire così l’indennità di disoccupazione.

L’ultimo intervento legislativo sul tema risale al 2024 (L. n. 203/2024) e ha disciplinato le c.d. dimissioni per fatti concludenti.

Nello specifico la novella ha modificato l’art. 26, D.lgs. n. 151/2015, introducendo il comma 7 bis a norma del quale:

“In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’ impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.

In altri termini, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine di 15 o più giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione stessa. A conclusione di tale procedura, il rapporto di lavoro di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, con le relative conseguenze del caso, prima tra tutti l’impossibilità di percepire la NASpI.

Già in passato il Legislatore era intervenuto in materia di dimissioni “non formalizzate”.

Come si ricorderà, infatti, prima della riforma Fornero, le dimissioni potevano essere rassegnate anche verbalmente. Dopo la pubblicazione della Legge n. 92/2012, a seguito di espresso invito da parte del datore di lavoro, le dimissioni dovevano essere convalidate – anche non rispondendo all’invito – confermando così la propria volontà (art. 4, L. n. 92/2012).

L’attuale nuova procedura, tuttavia, presenta delle novità rispetto al passato, tali da renderla radicalmente diversa da quella introdotta dalla Ministra Fornero.

C’è da dire che, come già sottolineato in altri articoli sempre in questa Rivista, la norma, così come scritta, ha sollevato, presso gli addetti ai lavori, parecchi dubbi e perplessità.

In primis, la discrezionalità riconosciuta al datore di lavoro sulla possibilità di considerare il dipendente a lungo assente dimissionario o licenziabile.

Come, infatti, chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 6/2025, […] diversi contratti collettivi riconducono ad un’assenza ingiustificata protratta nel tempo – di durata variabile, anche inferiore ai 15 giorni previsti dall’art. 19 in esame – conseguenze di tipo disciplinare, consentendo al datore di procedere al licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

In tali ipotesi, viene quindi attivata la procedura di garanzia prevista dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Di talché, in presenza della medesima fattispecie – assenza non giustificata – si possono adottare due procedure, alternative l’una all’altra; da una parte dimissioni, che non danno diritto alla NASpI e dall’altra licenziamento, con obbligo di versamento del relativo ticket e conseguente accesso all’indennità di disoccupazione per il lavoratore.

Già questo basterebbe a vanificare il lodevole intento del Legislatore, atteso che, in tutti quei casi in cui datore di lavoro e lavoratore sono concordi nel simulare un licenziamento, questi continuerebbero a farlo senza conseguenza alcuna.

Un’altra criticità riguarda il caso in cui l’Ispettorato del Lavoro accerti l’eventuale inefficacia delle dimissioni.

Tale inefficacia, tuttavia, non comporterebbe in automatico la ricostituzione del rapporto di lavoro, essendo comunque necessaria la revoca della procedura da parte del datore di lavoro o una pronuncia giudiziale.

In altri termini, qualora il lavoratore abbia interesse a veder ricostituire il rapporto di lavoro cessato, deve necessariamente farsi parte attiva innanzi all’autorità giudiziaria.

Ulteriore punto debole è rappresentato dalle conseguenze di un eventuale contenzioso.

Come già anticipato nel nostro articolo di questa Rivista di dicembre 2023, “Primi commenti sul disegno di legge c.d. DDL Lavoro”, potrebbe registrarsi il paradosso che nelle aziende minori un eventuale annullamento delle dimissioni di fatto in sede giudiziale porterebbe alla ricostruzione del rapporto senza soluzione di continuità, una conseguenza ben peggiore della sola sanzione indennitaria.

Perché, quindi, un datore di lavoro dovrebbe perseguire la strada delle dimissioni per fatti concludenti, esponendosi al rischio della reintegrazione?

Appare sicuramente più sicura la strada del licenziamento disciplinare, nonostante l’iter da seguire sia più complesso: contestazione del fatto e provvedimento espulsivo.

Tutto questo con buona pace del Legislatore e del suo intento di contrastare i c.d. furbetti della NASpI (obiettivo pienamente condivisibile a parere di chi scrive).

Come, infatti, evidenziato nella relazione illustrativa, la norma in esame ha l’obiettivo di riequilibrare le posizioni dei contraenti in tutti quei casi in cui il lavoratore effettivamente manifesta la propria intenzione di risolvere il rapporto di lavoro ma non adempie alle formalità prescritte dalla legge, anche al fine di godere della fruizione della indennità di disoccupazione NASpI che la normativa vigente non riconosce in caso di dimissioni volontarie non derivanti da giusta causa.

Come spesso accaduto in passato, ancora una volta il Legislatore deve intervenire per far fronte ad un abuso, complicando però la vita a chi le regole le rispetta.

Ricordiamo che la NASpI, introdotta con il Decreto legislativo n. 22 del 2015, risponde ad una impostazione contributivo/previdenziale, per cui durata ed importo sono quantificati tenendo conto in maniera proporzionale della contribuzione accreditata dal lavoratore.

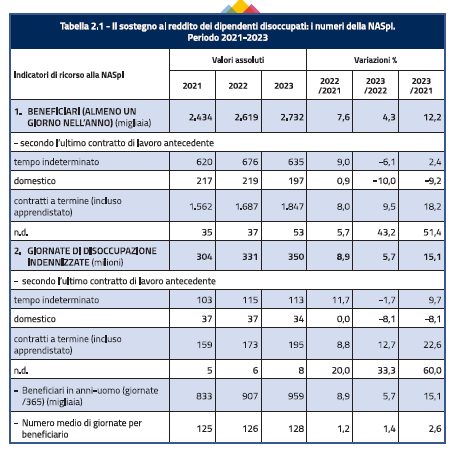

Come si rileva dal rapporto annuale Inps 2024 – Tabella 2.1 – nel corso del 2023 i beneficiari che hanno avuto almeno una giornata indennizzata di NASpI25 risultano cresciuti del 4,3% rispetto al 2022 passando da 2,619 milioni a 2,732 milioni, e tale incremento riguarda principalmente i lavoratori con contratti a termine.

[…] Le giornate indennizzate passano da 331 milioni del 2022 a 350 milioni del 2023, con un aumento del 5,7%, e, rispetto al 2021, l’incremento risulta pari al 15,1%.

In termini medi complessivi, il numero di giornate medie indennizzate per beneficiario, sostanzialmente stabile per il biennio precedente, cresce leggermente nel 2023, passando dalle 126 giornate del 2022 a 128 giornate: se si considera che nel 2019, anno pre-pandemico, tale valore risultava pari a 137, si conferma che, nonostante il lieve aumento registrato nel 2023, il numero medio di giornate indennizzate pro capite negli anni post-pandemici risulta di consistenza più modesta rispetto agli anni precedenti la pandemia.

Con riferimento al tipo di lavoratore, nel 2023 sono in diminuzione i lavoratori provenienti da contratto a tempo indeterminato e domestici e, conseguentemente, per essi diminuisce anche il numero delle giornate indennizzate.

Tornando ai “furbetti della NASpI” e al tentativo di evitare ulteriori danni non solo alle tasche dei datori di lavoro, ma anche – e soprattutto! – alle casse dello Stato, con questa norma il Legislatore è davvero riuscito a risolvere il problema?

Secondo molti commentatori la risposta è negativa, evidenziando come i rischi e le criticità applicative sono, per molti aspetti, superiori ai reali benefici.

Quale potrebbe essere allora la soluzione?

Come noto, la NASpI è riconosciuta in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Requisito principale è quindi lo stato di disoccupazione involontario.

Perché, quindi, non prevedere che la NASpI spetti solo in quei casi in cui il comportamento del lavoratore non ha determinato la risoluzione del rapporto di lavoro?

In altri termini, nessuna indennità in caso di dimissioni, in caso di licenziamento per giusta causa e, ci spingiamo oltre, in caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

In tal modo si eviterebbe in radice il “pericolo” del licenziamento concordato, rendendo così la NASpI effettivo sostegno per chi ha realmente perso involontariamente il posto di lavoro.

Senza contare che, con molta probabilità, le casse dello Stato ne risentirebbero in modo positivo.

Di fatto, i furbetti, se fino ad oggi si assentavano senza giustificazione, ora potrebbero trovare molti altri modi per indurre il datore a licenziarli (ad esempio, riduzione della produttività, insubordinazione grave nei confronti dei superiori, atteggiamenti tali da rendere l’ambiente di lavoro ostile…).

Allo stesso modo, datore di lavoro e lavoratore potrebbero accordarsi per simulare un licenziamento.

In entrambi i casi, il lodevole intento del Legislatore sarebbe vanificato.

La nostra proposta è, dunque, di limitare ulteriormente l’accesso alla NASpI, prevedendo che questa non spetti né in caso di dimissioni né in tutti quei casi in cui il lavoratore sia direttamente responsabile del licenziamento, ed esonerando il datore di lavoro dal versamento del relativo ticket.

Come si dice: chi è causa del suo mal, pianga sé stesso.