Una Proposta al Mese – CARO CONTRATTO A TERMINE… E SIAMO ANCORA QUA. E GIÀ!

Federica Maria Sgambato, Loredana Salis, Stella Crimi, Consulenti del lavoro in Milano e In Cesano Boscone (MI)

Contenuto dell'articolo

E non è necessario perdersi in astruse strategie, tu lo sai, può ancora vincere chi ha il coraggio delle idee. (R. Zero, “Il coraggio delle idee”)

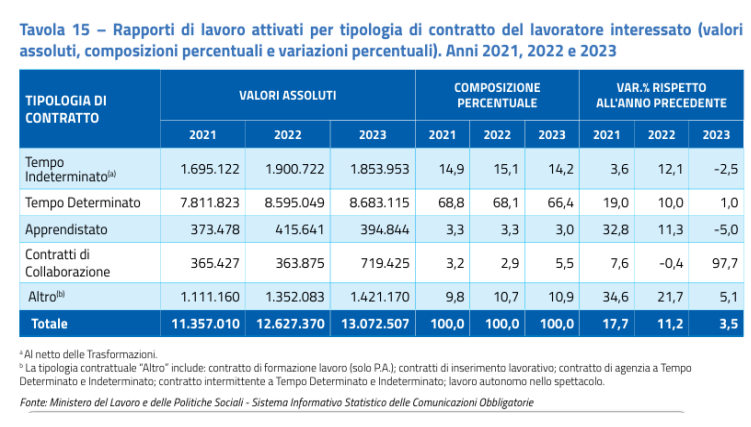

Il lavoro a tempo determinato è una tipologia contrattuale attualmente disciplinata dall’articolo 19 del Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015. La caratteristica principale di questo tipo di contratto è la sua provvisorietà, data la presenza di un termine prestabilito per la fine del rapporto di lavoro. Nonostante ciò, nel 2023 i contratti a tempo determinato si confermano la tipologia maggiormente utilizzata dai datori di lavoro, tanto che rappresentano il 66,4% del totale assunzioni. Sul punto si riporta una statistica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal quale si evince che detta forma contrattuale, stante il grado di flessibilità, rappresenta una forma di impiego particolarmente comune in Italia, spesso utilizzata dalle aziende per sopperire a necessità stagionali o progetti a breve termine e che, proprio per tale ragione, necessita di una legislazione snella, che soddisfi questa esigenza di flessibilità delle aziende, che non necessariamente deve tradursi in sfruttamento del lavoratore. Il contratto a tempo determinato è, invece, suo malgrado, considerato il simbolo per eccellenza del precariato. Ogni governo, che si è succeduto nel corso degli anni, ha ritenuto di mettere mano alla normativa sul contratto a tempo termine con l’intento, talvolta, di incentivarne l’utilizzo al fine di favorire una maggiore crescita occupazionale; altre volte con lo scopo di limitarne l’utilizzo, poiché considerato strumento di potenziale sfruttamento dei lavoratori. La materia, pertanto, ha avuto un’evoluzione legislativa piuttosto travagliata: è appena il caso di ripercorrere velocemente i principali interventi legislativi sul tema. Iniziamo con la Legge n. 230/1962, che limitava la stipula di contratti a termine a situazioni tassativamente previste dal Legislatore (legge successivamente abrogata dal D.lgs. n. 638/2001).

A seguire c’è stato poi il D.lgs. n. 368/2001, che ha introdotto il c.d. “causalone”, che ha consentito la stipula di contratti a termine per qualsiasi ragione di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche nell’ordinaria attività del datore di lavoro. La Riforma Fornero, ovverosia la Legge n. 92/2012, consentì invece il primo contratto a termine senza obbligo di causale per i primi 12 mesi e con causale per i successivi 24 mesi, per un totale complessivo di 36 mesi. Il Jobs Act (D.l. n. 34/2014, poi convertito nella Legge n. 78/2014), modificando l’art. 1 del D.lgs. n. 368/2001, estese la liberalizzazione del contratto a termine, eliminando la necessità di motivazioni produttive, tecniche o organizzative fino a 36 mesi e consentendo fino a 5 proroghe. Il D.lgs. n. 368/2001 venne poi abrogato dal D.lgs. n. 81/2015, che riorganizzò l’intera disciplina dei contratti di lavoro, compreso il contratto a termine. Con il Decreto Dignità (D.l. n. 87/2018), che modificò l’art. 19 del D.lgs. 81/2015, si tornò al passato: la durata massima del contratto a termine fu ridotta da 36 a 24 mesi, con massimo 4 proroghe, e venne reintrodotta l’obbligatorietà della causale dopo i primi 12 mesi o al primo rinnovo. Le causali previste dal D.l. n. 87/2018 si rivelarono, però, di difficile applicazione, con la sola eccezione di quella sostitutiva: la prima doveva rispondere ad esigenze temporanee, oggettive ed estranee all’ordinaria attività aziendale, mentre la terza era utilizzabile solo per incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. Va sottolineato che, in mancanza di causale, il rapporto veniva considerato a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi. In ultimo, il D.l. n. 48/2023, convertito nella Legge n. 85/2023, ha ulteriormente modificato l’art. 19 del D.lgs. n. 81/2015 nella versione attualmente vigente. Da quanto sopra si capisce come la disciplina del contratto a termine sia stata per tutti i governi che si sono succeduti una sorta di “norma manifesto”: tutti hanno voluto lasciare la propria impronta. Quella sul contratto a termine è, un esempio di quella che viene definita “legislazione alluvionale”, ossia una legislazione caratterizzata dall’emanazione di norme che hanno l’obiettivo di rappresentare la politica del momento, cui necessariamente si accompagnano, per necessità di chiarimenti applicativi, circolari, pareri e messaggi. Di fatto, ad oggi, abbiamo uno strumento di difficile e, soprattutto, di rischioso utilizzo. Ma è veramente così complicato intervenire in maniera definitiva su tale argomento? Si riuscirà mai a porsi davanti al contratto a termine con una mente scevra da preconcetti e a considerarlo come valido strumento per gestire la flessibilità del personale, senza voler necessariamente danneggiare il lavoratore? La materia è già stata più volte oggetto di approfondimento da parte di questa stessa Rivista (in ultimo Sintesi 01/2025 sul periodo di prova) e, ancora una volta, siamo ad interrogarci su questa fattispecie contrattuale, che sembra destinata a non trovare mai pace. Possibile che tutte le modifiche introdotte e la conseguente produzione di contenzioso non possano indirizzare il Legislatore? Si pensi, ad esempio alle causali che, come si è visto, sono state più volte modificate, abolite e reintrodotte. Eppure, la giurisprudenza ci ha insegnato quanto sia stata – e quanto tuttora sia – difficile la loro concreta applicazione. Fatta eccezione per le causali per motivi sostitutivi, infatti, le altre causali sono pressoché inutilizzabili. Anche la causale di cui alla lettera a), art. 19, co. 1, D.lgs. n. 81/2015 è sostanzialmente inapplicabile, posto che solo pochi CCNL hanno disciplinato la casistica. Questa lentezza (sic!) di recepimento da parte della contrattazione collettiva ha inevitabilmente delle conseguenze. In primo luogo, un differente trattamento per le aziende appartenenti a settori diversi, senza contare che crea stasi economica. Altra annosa questione, riguarda il periodo di prova e anche in questo caso il Legislatore è riuscito – diciamocelo – a complicarci la vita. La Legge n. 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro), all’art.13 ha, infatti, previsto che fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi. Come è noto, l’intervento si è reso necessario a seguito del recepimento della Direttiva Europea 2019/1152, a norma della quale “nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri provvedono affinché la durata di tale periodo di prova sia proporzionale alla durata prevista del contratto e alla natura dell’impiego”. Una volta pubblicata la norma, però, diverse sono le domande che si sono posti i commentatori. I primi dubbi nascono dalla corretta interpretazione della locuzione sono fatte salve le disposizioni più favorevoli: è più favorevole un periodo di prova più lungo oppure un periodo di prova più breve? E poi, favorevoli per chi? Per il lavoratore o per il datore di lavoro? E anche in questo caso viene da chiedersi: qualora il CCNL preveda un periodo di prova più lungo, questo maggiore tempo del periodo di prova rende la previsione contrattuale più favorevole oppure la rende peggiorativa per il lavoratore? Perché, se è vero che un periodo di prova più lungo aumenta l’incertezza sulla stabilità del rapporto, è anche vero che un periodo più lungo consente al lavoratore di capire meglio le dinamiche aziendali e di valutare l’ambiente lavorativo in maniera più consapevole. E quindi cosa si applica la legge o il CCNL? Sul punto vi rimandiamo all’articolo del collega Alberto Borella pubblicato su questa rivista n. 01/2025. A fronte di tutte le difficoltà che incontrano gli operatori del diritto che si imbattono in questo istituto, abbiamo ipotizzato una serie di proposte di semplificazione che potrebbero migliorarne l’applicabilità e aumentare la serenità in chi lo utilizza. Partiamo dalle causali, che riteniamo si possano abrogare, con un sostanziale ritorno al passato e lasciando la libertà di stipulare contratti a termine per un massimo di 24 mesi. Si potrebbe ipotizzare di lasciare la sola causale sostitutiva, con lo scopo di mantenere in questi casi una contribuzione più favorevole, anche se solo per alcune tipologie di aziende. Per evitare un uso fraudolento dello strumento, si potrebbe prevedere l’impossibilità di stipulare un contratto a termine tra gli stessi soggetti, prima che siano trascorsi 5 anni dalla scadenza dell’ultimo contratto ed indipendentemente dalle mansioni svolte e della qualifica. Peraltro, per la legislazione attuale detto limite è riferito a tutti i contratti a termine sottoscritti tra le parti; sicché, ad esempio, oggi non è possibile prorogare un contratto a termine di un lavoratore con cui magari 10 anni fa era già stato sottoscritto un altro contratto a termine che era stato prorogato per 4 volte. Anche in questo caso, si potrebbe ipotizzare di circoscrivere la norma ad un periodo di tempo massimo. Sia chiaro, nessuno vuole agevolare gli abusi o facilitare un uso distorto dello strumento in esame, questo però non vuol dire che per combattere gli abusi, si debba rinunciare alla flessibilità e complicare la vita a chi le regole le rispetta. Altra previsione (a nostro avviso), inutile, è il c.d. stop & go, ossia il termine che deve intercorrere tra un contratto a tempo determinato ed un altro. La norma dice: Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Nel chiederci quale sia la ratio di tale previsione (e non trovando nessuna risposta), la cui violazione comporta addirittura la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, proponiamo di eliminare lo stop & go, tenuto conto anche del fatto che spesso a rimetterci è proprio il lavoratore che rimane in “attesa” senza retribuzione! Sarebbe almeno il caso di abolirlo in caso di rinnovo contrattuale conseguente ad un precedente contratto a termine per sostituzione1 . Tornando al periodo di prova la nostra proposta è quella di semplificare al massimo e prevedere di dividere per dodici (un anno) il periodo di prova previsto dal CCNL, tenendo conto anche del livello d’inquadramento del dipendente da assumere, e moltiplicarlo per il numero dei mesi di durata del contratto, considerando come mese intero quello pari o superiore a 15 giorni e, prevedendo, altresì, un periodo minimo di sette giorni lavorativi (i due giorni attuali sono decisamente troppo pochi per entrambe le parti). In questo modo avremmo anche una diversa modulazione della prova sulla base del livello, con buona pace dell’art.7, D.lgs. n. 104/2022, a norma del quale il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego. A tal proposito, infatti, sarebbe auspicabile, che il periodo di prova venisse differenziato, come del resto richiesto dalla Direttiva 2019/1152 e dall’art. 7 del D.lgs. n. 104/2022, sulla base delle mansioni del lavoratore perché, per come è stato previsto l’attuale calcolo del periodo di prova di cui trattasi, i lavoratori sono messi tutti sullo stesso piano e ciò appare irrazionale e soprattutto non corretto in termini di rispetto della professionalità del lavoratore. I contratti collettivi dovrebbero, infatti, prevedere un minimo ed un massimo differenziato sia per livello di appartenenza sia sulla base della durata del contratto. Sempre in termini di prova, sarebbe anche opportuno rivedere la disposizione relativa ai rinnovi, a norma della quale in caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova. Come è noto, il periodo di prova è un elemento accessorio del contratto di lavoro subordinato, che le parti possono pattuire per valutare la reciproca convenienza alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Per giurisprudenza consolidata la ripetizione del patto di prova in due successivi contratti di lavoro tra le stesse parti è ammissibile qualora vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute (Cass., 29 luglio 2005, n. 15960; Cass., 30 luglio 2009, n. 17767; Cass., 22 giugno 2012, n. 10440; Cass., 17 luglio 2015, n. 15059). In questo caso, si potrebbe circoscrivere il divieto ad un determinato lasso di tempo. Ad esempio, il periodo di prova non è ripetibile prima che siano trascorsi 2 anni dalla scadenza dell’ultimo contratto, con riferimento alle medesime mansioni. Un intervento riformatore della materia, per essere degno di questo nome, dovrebbe, infine, anche riguardare: • l’esclusione dal computo del periodo massimo (oggi 24 mesi) dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato; • sarebbe poi auspicabile l’innalzamento al 50% del numero complessivo di contratti a tempo determinato senza dover ricorrere la contratto di secondo livello. • sarebbe, inoltre, ottimale prevedere l’abolizione della maggiorazione dello 0,50% del contributo di cui all’articolo 2, comma 28, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, da applicarsi in caso di rinnovo; • infine, ma non per importanza, desideriamo, auspichiamo, agogniamo, sogniamo, una scrittura semplificata delle norme!

- M. Baltolu, Una proposta al mese: Caro contratto a termine, in nostro è un amore impossibile!, Sintesi, maggio 2025